सभ्यता किसे कहा जाता है?

सभ्यता का तात्पर्य एक ऐसे जीवन-व्यवहार से है, जो कुछ विशेष प्रकार के रीति-रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं, विचारों आदि से संचालित होता है। ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, इन सभ्यताओं के अवशेष के रूप में हमें आज भी प्राप्त होते हैं, जो उनके जीवन-स्तर, सोच और कार्यों का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।

ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ में मुख्य विषयों की सूची (Topics Covered):

-

सभ्यता की परिभाषा

-

विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएँ

-

हड़प्पा सभ्यता की खोज

-

हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम

-

हड़प्पा सभ्यता

-

सिंधु घाटी सभ्यता

-

कांस्य युग सभ्यता

-

-

हड़प्पा की भौगोलिक विशेषताएँ

-

हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के साधन

-

कृषि

-

पशुपालन

-

शिकार

-

-

मोहनजोदड़ो: खोज और विशेषताएँ

-

दुर्ग

-

निचला शहर

-

जल निकासी व्यवस्था

-

भवन निर्माण

-

-

सामाजिक विविधता और शवाधान पद्धति

-

विलासिता की वस्तुएँ

-

शिल्पकला और शहरी उत्पादन

-

मनके

-

मुहरें

-

बाट

-

-

उत्पादन केंद्रों की पहचान

-

कच्चे माल की प्राप्ति

-

स्थानीय और बाहरी स्रोत

-

-

हड़प्पा लिपि

-

हड़प्पा में शासन व्यवस्था के मत

-

धार्मिक मान्यताएँ

-

हड़प्पा सभ्यता का पतन: संभावित कारण

-

एलेक्जेंडर कनिंघम की भूल

विश्व की मुख्य सभ्यताएं

1920 से पहले ऐसा माना जाता था कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है परंतु फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और तब से यह भी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बन गई

हड़प्पा सभ्यता की खोज

- आज से लगभग 160 साल पहले सन 1856 में पंजाब वर्तमान पाकिस्तान रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था

- उन स्थानों पर खुदाई की जा रही थी और इसी दौरान लोगों को कुछ पुरानी ईट एवं अवशेष मिले

- उस समय यह लोग नहीं समझ पाए कि इनका महत्व क्या है और रेल की पटरी बिछाने के कार्य को जारी रखा गया

- सन 1861 में कोलकाता में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई

- पुरातत्व विभाग वह संस्था है जो एक देश के इतिहास से संबंधित जानकारियों की जांच करता है

- इसके पहले डायरेक्टर एलेग्जेंडर कनिंघम थे

- इनके बाद जॉन मार्शल 1902 से 1928 पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने

- इन्हीं के दौर में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई

- सन 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई

- हड़प्पा सभ्यता को अलग-अलग नामों से जाना जाता है

- हड़प्पा सभ्यता

- इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नाम के स्थान पर इस सभ्यता को खोजा गया था

- सिंधु घाटी सभ्यता (Indus Velley Civilisation)

- इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसी थी

- कांस्य युग सभ्यता

- इस सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने तांबे में टिन मिलाकर कांस्य की खोज की थी

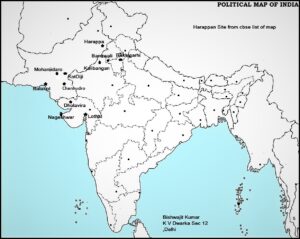

हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषताएं

- क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर

- वर्तमान में देखें तो यह सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होती हुई भारत में ऊपर जम्मू कश्मीर से नीचे गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी

- इस सभ्यता को त्रिभुजआकार वाली सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी

- मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं हैं यानी यह सभी सभ्यताएं विश्व में एक ही समय पर थी

- हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है

हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके

कृषि, पशुपालन, शिकार

- कृषि

- हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, सफेद चना आदि उगाते थे

- सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं का प्रयोग करते थे

- हड़प्पा ही मोहरों में वृषभ बैल की जानकारी मिलती है इससे अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा के लोग खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया करते थे

- कई जगहों पर हल के प्रतिरूप भी मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती थी

- कालीबंगन (राजस्थान) में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं जिन्हें देखकर लगता है कि एक साथ दो अलग-अलग फसलें उगाई जाती थी

- हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी और पत्थर के बने औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया करते थे

- पशुपालन

- हड़प्पा स्थलों से मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर जैसे जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है जिससे पता चलता है कि यह लोग इन जानवरों को पालते थे

- शिकार

- यहां पर मछली, पक्षियों एवं जंगली जानवरों की हड्डियां भी मिली है जिनसे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा के निवासी जानवरों का मांस खाया करते थे

मोहनजोदड़ो: ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ की कहानी

मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के दो मुख्य शहरों में से एक है। इसमें पहला शहर हड़प्पा तथा दूसरा मोहनजोदड़ो है।

मोहनजोदड़ो की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद् राखलदास बनर्जी ने की थी। यह खोज ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ जैसे अनेक पुरातात्विक अवशेषों के रूप में हमारे सामने आई, जिससे हड़प्पा संस्कृति के जीवन की झलक मिलती है।

मोहनजोदड़ो की विशेषताएं और ईंटों का निर्माण

-

यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख और योजनाबद्ध शहरों में से एक था।

-

ईंटों से बना हुआ यह शहर, उस समय की उत्कृष्ट निर्माण तकनीक को दर्शाता है।

-

पकी हुई आयताकार ईंटें, समान आकार और माप की होती थीं, जो यह साबित करती हैं कि निर्माण कार्य संगठित और सुनियोजित था।

ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ: मोहनजोदड़ो में प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य

-

मोहनजोदड़ो से हज़ारों मनके, आभूषण, मिट्टी की मूर्तियाँ और अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं।

-

मनके, अर्द्ध-कीमती पत्थरों, शंख और धातुओं से बनाए जाते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ व्यापार और हस्तशिल्प का स्तर बहुत ऊँचा था।

-

अस्थियाँ, पशुओं और मनुष्यों दोनों की मिली हैं, जो वहाँ के खानपान, पशुपालन और जीवनशैली पर प्रकाश डालती हैं।

-

साथ ही, ईंटों से बनी जल निकासी प्रणाली, स्नानागार और गोदाम उस युग की उन्नत नगर योजना का प्रमाण हैं।

मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल और नगर योजना

-

यह शहर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है।

-

इसका क्षेत्रफल लगभग 125 हेक्टेयर था।

-

मोहनजोदड़ो को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया था:

-

उच्च नगर – प्रशासनिक भवन और विशाल स्नानागार

-

नीचला नगर – आम जनता के आवास, गलियाँ और बाजार

-

दुर्ग और निचला शहर

- दुर्ग

- दुर्ग आकार में छोटा था

- इसे ऊंचाई पर बनाया गया था

- दुर्ग को चारों तरफ दीवार से घेरा गया था

- यह दीवार ही इसे निचले शहर से अलग करती थी

- निचला शहर

- निचला शहर आकार में दुर्ग से बड़ा था

- यह सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था

- यहां की मुख्य विशेषताएं इसकी जल निकासी प्रणाली थी

दुर्ग

- माल गोदाम (अन्न गृह )

- यह एक बड़े आकार का गोदाम होता था जिसमें अनाज को रखा जाता था

- विशाल स्नानागार

- दुर्ग पर बहुत बड़ा एक स्नानागार मिला इसका आकार 12 मीटर लंबा 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.4m गहरा था

- इसके चारों और कमरे होते थे

- स्नानागार को भरने के लिए कुओं का प्रबंध था

- ऐसा माना जाता है कि इनका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए या विशेष अवसरों पर नहाने के लिए किया जाता था

- जलाशयों में तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी और से सीढ़ियां भी बनाई गई थी

- इन सभी जलाशयों को मुख्य नालियों से जोड़ा जाता था

निचला शहर

- सड़कें

- मोहनजोदड़ो में सड़के 4 से 10 मीटर तक चौड़ी थी

- सड़को को ग्रिड पद्धित के अनुसार बनाया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी

- जल निकास प्रणाली

(i) नालियों का निर्माण पहले किया गया था उसके बाद घरो का निर्माण किया गया l

(ii) घर की नालियों को गली की नालियों से तथा गली की नालियों को बड़े नालो से जोड़ा गया था ताकि सफाई रहे l

(iii) नालियों तथा नालो के ऊपर पत्थर रखा जाता था और समय समय पर इस पत्थर को हटा कर सफाई की जाती थी

वर्षा जल निकास के लिए विशेष प्रबंध किए गए

- भवन निर्माण

- मोहनजोदड़ो में सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था

- आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया जाता था

- प्रत्येक घर की दीवार के बाहर एक नाली अवश्य होती थी

- हर घर में बड़े-बड़े आंगन होते थे

- हर घर में जिसका फर्श पक्की ईंटो से बना होता था स्नानागार होता था

- घरों के अंदर कुए का निर्माण किया जाता था

- पानी की निकासी के लिए हर घर में नालियों का प्रबंध किया गया

- इस आंगन का उपयोग खाना पकाने एवं अन्य कार्यों के लिए किया जाता था

- निचले कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी और दरवाजे आंगन की तरफ खुलते थे

- स्नानागार की नालियां बाहर गलियों के नालियों से जुड़ी होती थी कई घरों में सीढ़ियां भी मिली है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वहां मकान दो मंजिल के भी होते थे

- अकेले मोहनजोदड़ो में ही लगभग 700 से अधिक कुए मिले है

- अन्य विशेषताएं

- यात्रियों के लिए सराय का निर्माण किया गया था

- बर्तन पकाने की भट्टी को शहर से बाहर बनाया जाता था ताकि शहर में प्रदूषण ना हो

- गलियों का निर्माण इस तरीके से किया गया था ताकि सूर्य की रोशनी कोने कोने तक जा सके

- रात को सुरक्षा के लिए पहरेदार तैनात किए जाते थे

- कूड़े को नगरों से बाहर गड्ढों में दबाया जाता था

सामाजिक विभिन्नता

हड़प्पा समाज में भिन्नता की जानकारी हमें शवाधान एवं विलासिता की वस्तूओं से मिलती है

शवाधान

- यहां पर अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफनाकर किया जाता था पाई गई कब्रों की बनावट एक दूसरे से अलग अलग है कई कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई है जबकि कई कब्रे सामान्य है

- कब्रों में व्यक्तियों के साथ मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी दफना दिए जाते थे क्योंकि शायद हड़प्पा के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे

- कब्रों में से तांबे के दर्पण मनके और आभूषण आदि भी मिले हैं

विलासिता की वस्तुएं

- विलासिता की वस्तुएं सामाजिक भिन्नता को पहचानने का एक और तरीका होता है

- मुख्य रूप से दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं

- रोजमर्रा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे की चकिया, मिट्टी के बर्तन, सुई, सामान्य औजार आदि

- इन्हें पत्थर या मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से बनाया जाता था और यह आसानी से उपलब्ध थी

- विलासिता की वस्तुएं यह वह वस्तु है जो आसानी से उपलब्ध नहीं थी अर्थात कम मात्रा में मिली है

- ऐसी वस्तु है जो महंगी या दुर्लभ हो उन्हें कीमती माना जाता है जैसे कि फ़यांस के पात्र, स्वर्णाभूषण

- हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल (गुजरात), कालीबंगा (राजस्थान), नागेश्वर (गुजरात), धोलावीरा (गुजरात)

शिल्पकला

- शिल्पकला के अंदर आभूषण, मूर्तियां, औजार बनाना आदि को शामिल किया जाता है

- हड़प्पा में मुख्य रूप से मनके, मुहर, बाट बनाए जाते थे, शंख की कटाई की जाती थी और धातु कार्य किए जाते थे

- हड़प्पा सभ्यता का मुख्य शिल्प उत्पादन केंद्र चन्हुदड़ो, लोथल, और

- धौलावीरा में छेद करने का सामान मिला हैं

मोहनजोदड़ो की सभ्यता में मोहर और मुद्रा अंकन का महत्व | ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ

मोहर और मुद्रा अंकन हड़प्पा सभ्यता में वस्तुओं की सुरक्षा और पहचान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी।

ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ जैसे पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ-साथ मोहर और मुद्रा अंकन भी उस समय के व्यापारिक और प्रशासनिक जीवन के प्रमाण हैं।

क्या होता था मोहर और मुद्रा अंकन?

मोहर और मुद्रा अंकन का प्रयोग भेजी गई वस्तुओं की सुरक्षा के लिए किया जाता था।

उदाहरण के लिए:

जब कोई सामान एक थैले में डालकर किसी दूर स्थान पर भेजा जाता था, तो उसके मुंह को रस्सी से कसकर बांधा जाता था।

उस रस्सी पर गीली मिट्टी लगाकर उस पर मोहर की छाप अंकित की जाती थी।

मोहर की छाप का उद्देश्य

-

यदि मोहर की छाप में कोई परिवर्तन होता, तो यह संकेत देता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है।

-

इससे सामान की सुरक्षा सुनिश्चित होती थी और

-

सामान भेजने वाले की पहचान का भी पता चलता था।

मोहर और मुद्रा अंकन के प्रमाण

मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन जैसे स्थलों से मिली अनेक मुद्राएँ और मोहरे यह प्रमाणित करती हैं कि

हड़प्पा सभ्यता में यह तकनीक एक व्यवस्थित प्रणाली का हिस्सा थी।

इन मुद्राओं पर पशु आकृतियाँ, लिपियाँ और प्रतीक खुदे होते थे, जो व्यापार, गोदाम प्रबंधन और सामाजिक पहचान से संबंधित थे।

बाट

- बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे

- इनका प्रयोग आभूषण और मनको को तोलने के लिए किया जाता था

मनके

- मनको को कार्नेलियन लाल रंग का सुंदर पत्थर जैस्पर सेलखड़ी स्फटिक आदि से बनाया जाता था

- धातु – सोना, तांबा, कांसा, शंख फ्रांस पक्की मिट्टी, कुछ मनको को दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर भी बनाया जाता था

- मनको का आकार छपराकार, गोलाकार, डोलाकार आदि होता था

- ऊपर से चित्रकारी द्वारा सजावट की जाती थी

- पत्थर के प्रकार के अनुसार मनके बनाने की विधि में परिवर्तन आता था

- सेल खेड़ी एक मुलायम पत्थर था जिसे आसानी से उपयोग में लाया जाता था कई जगह पर सेल खेड़ी के चूर्ण को सांचे में डालकर भी मनके बनाए गए हैं

- मनके बनाने के लिए घिसाई, पॉलिश और छेद करने की प्रक्रियाएं होती थी

उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे हुई

- बचा हुआ कच्चा माल, त्यागी हुई वस्तुएं, कूड़ा करकट आदि उत्पादन केंद्रों की पहचान होती है

- जिस जगह पर औजार ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें ही उत्पादन केंद्र माना जाता है

- साथ ही साथ कभी कभी बचा हुआ कच्चा माल भी किसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है या फिर उत्पादन करने के बाद बच्चे हुए अवशेषों से भी उत्पादन केंद्र ज्ञात होते हैं

कच्चे माल की प्राप्ति

- स्थानीय कच्चा माल

- मिट्टी पत्थर लकड़ी धातु आदि

अन्य क्षेत्रों से मंगाया जाने वाला कच्चा माल

- नागेश्वर और बालाकोट से शंख, लोथल से कार्नेलियन पत्थर, राजस्थान और उत्तर गुजरात से सेलखड़ी, राजस्थान के खेतड़ी से तांबा

हड़प्पा लिपि

- हड़प्पा की लिपि एक चित्रात्मक लिपि थी

- इसमें लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह थे

- इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था

- इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है इसीलिए इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है

हड़प्पा संस्कृति में शासन

हड़प्पा संस्कृति में शासन को लेकर तीन अलग-अलग मत हैं

- पहला मत

- कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे सभी की स्थिति सामान्य थी

- दूसरा मत

- हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासक नहीं था बल्कि एक से अधिक शासक थे

- तीसरा मत

- हड़प्पा एक राज्य था क्योंकि इतने बड़े आकार में फैला होने के बावजूद भी पूरे क्षेत्र में कई समानताएं थी जैसे कि वस्तुएं

- नियोजित बस्ती

- ईटों का आकार

- समाज की संरचना

- जीवन निर्वाह के तरीके

- धार्मिक मान्यताएं

- ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे

- कुछ मोहरों में अनुष्ठान के दृश्य मिले हैं

- मोहरो पर पेड़ पौधों को भी पाया गया है

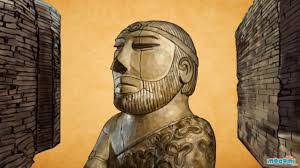

- आभूषणों से लदी हुई एक नारी की मूर्ति मिली है जिसे मात्र देवी कहा जाता था

- कालीबंगा और लोथल जैसे क्षेत्रों में विशाल स्नानागार मिले हैं जो सामूहिक स्नान के लिए उपयोग किए जाते थे

- कुछ मोहरों में एक व्यक्ति को योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है

- पत्थर के शब्दों को शिवलिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है

- ऐसा माना जाता है कि यह हिंदू धर्म के मुख्य देवता शिव की आराधना किया करते थे

हड़प्पा सभ्यता का पतन

ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ जैसे कि

- भूकंप

- सिंधु नदी का रास्ता बदलना

- जलवायु परिवर्तन

- वनों की कटाई

- आर्यों का आक्रमण

कनिंघम का भ्रम

भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल कनिंघम था

कनिंघम ने क्या भूल की

- उन्हें लगा कि हड़प्पा सभ्यता कोई बड़ी सभ्यता नहीं बल्कि छोटी सी सभ्यता है

- हड़प्पा की मोहरो को समझने में असफल रहे

- हड़प्पा का काल निर्धारण करने में असफल रहे

- उन्होंने हड़प्पा अवशेषों को वैदिक काल से जोड़ कर देखा जबकि वह उससे भी पुराने थे

- उन्होंने केवल लिखित प्रमाणों पर विश्वास किया जिस वजह से वह गलती कर बैठे

निष्कर्ष: ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ

हड़प्पा सभ्यता न केवल भारत की बल्कि विश्व की सबसे संगठित और विकसित प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। इसकी नगर योजना, जल निकासी, शिल्पकला और धार्मिक जीवन आज भी हमें चकित करते हैं।

स्रोत:

यह लेख Paathshala Study Club के द्वारा निःशुल्क शिक्षा सामग्री के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

अगर आपको ” ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ“ का यह समझाया हुआ हिस्सा अच्छा लगा, तो हमारे कक्षा 12 के बाकी सभी अध्यायों के NCERT हल भी जरूर देखें। हर अध्याय को आसान भाषा में और स्टेप-बाय-स्टेप तरीके से समझाया गया है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो।

📚 क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं? इस पेज पर जाएं और विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया प्रीमियम स्टडी मटेरियल पाएं — जो कक्षा 12 में सफलता के लिए एकदम सही है। अभी खरीदें।