बौद्ध धर्म का इतिहास

बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले गौतम बुद्ध थे इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था

जन्म – 563 ईसा पूर्व

कबीला – शाक्य

- इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद हो गई और इसके बाद इनका पालन-पोषण इनकी दाई मां प्रजापति गौतमी (प्रथम भिक्खुनी) द्वारा किया गया

- इनका बचपन सभी सुखों से समृद्ध था 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी यशोधरा से कर दी गई महलों में बड़े होने के कारण सिद्धार्थ ने बाहर की दुनिया को ज्यादा नहीं देखा था

- एक बार जब वह महल से बाहर गए तो उन्होंने एक वृद्ध, एक बीमार , एक मृत व्यक्ति और एक साधू को देखा यह देख कर उन्हें एहसास हुआ कि जीवन की असली सच्चाई यही है और इस तरह से महल में रहकर व जीवन की सच्चाई से बच नहीं सकते

- बौद्ध के मन में जीवन को समझने और दुखों से छुटकारा पाने की इच्छा जगी और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए 29 वर्ष की आयु में अपना राज महल छोड़ दिया।

- वह अनेकों जगहों पर घूमे और अंत में जाकर मगध राज्य के क्षेत्र गया में 35 वर्ष की उम्र में बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई इसे निर्वाण कहा गया गया

- इन्होंने अपनी पहली शिक्षा सारनाथ में दी और इसे धर्मचक्रप्रवर्तन कहा गया

- 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में बौद्ध की मृत्यु हुई और इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है

बौद्ध धर्म में ज्ञान का विकास

- बौद्ध धर्म के दौर में अलग-अलग शिक्षक आपस में वाद विवाद और चिंतन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया करते थे

- इस दौर में अलग-अलग शिक्षक अपने अनुयायियों के साथ अलग-अलग जगह पर घूमा करते थे और अन्य शिक्षकों से चर्चा किया करते थे

- 2 शिक्षकों की चर्चा में जो शिक्षक सामने वाले को अपनी बातों को समझा देता था और उसकी सहमति प्राप्त कर लेता था वह उसका गुरु बन जाता था

- इस तरह से चर्चा में सहनशीलता और समझदारी थी

- यह चर्चाएं कुटा गारशाला में हुआ करती थे नुकीली छत वाली झोपड़ियों को कुटा गारशाला कहा जाता था

- गौतम बुद्ध और महावीर भी ऐसे ही शिक्षकों में से एक थे

बौद्ध धर्म के तीन प्रमुख ग्रन्थ है जिन्हे त्रिपिटक (तीन पिटारे) कहा जाता है

त्रिपिटक (तीन पिटारे)

- विनय पिटक – बौद्ध संघ के नियम(दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह या दर्शन से जुड़े विषय ।

- सुत्त पिटक – उपदेश(इसको बुद्ध की शिक्षाएँ और बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है ।)

- अभिधम्म पिटक – दार्शनिक सिद्धांत(संघसंबंधि नियमो दैनिक आचार – विचार व विधि निषेध का संग्रह/संघ या बौद्ध मठो में रहने वाले लोगो के लिए नियमो का संग्रह था।)

शिक्षाएँ:-

- घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यममार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। 🔹 भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक है ।

- यह दुनिया अस्थाई है और लगातार बदल रही है ।

- समाज का निर्माण इंसानों ने किया है ।

- इस दुनिया में दुःख ही दुःख है और दुःख का कारण है इच्छा / लोभ और लालच ।

- मनुष्य खुद ही ज्ञान , जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति व् निर्वाण प्राप्ति कर सकता है

चार आर्य सत्य

- दुनिया दुख और कष्टों से भरी है

- सभी की पीड़ा का केवल एक कारण है जो है इच्छा

- इच्छाओं से छुटकारा पाकर दुखों का अंत किया जा सकता है

- इच्छाओं का अंत निम्नलिखित 8 तरीकों से किया जा सकता है

आठ मार्ग

- सम्यक विचार(सम्यक=सच)

- सम्यक विश्वास

- सम्यक वार्ता

- सम्यक कर्म

- सम्यक जीविका

- सम्यक प्रयास

- सम्यक स्मृति

- सम्यक समाधि

बौद्ध धर्म का प्रसार

- बुद्ध से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग इनके साथ शामिल हो गए और एक संघ का निर्माण किया गया

- इस संघ में शामिल सभी लोग सादा जीवन जिया करते थे और केवल जरूरत की चीजों को साथ रखा करते थे

- शुरुआत में केवल पुरुष ही इस संघ का सदस्य बन सकते थे परंतु बाद में महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी गई

- संघ में शामिल पुरुषों को भिक्षु कहा जाता था एवं महिलाओं को भिक्षुणी कहा जाता था

- भगवान गौतम बुद्ध की माता प्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली महिला बनी

- इस संघ में समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल थे उदाहरण के लिए राजा, व्यापारी, किसान, शिल्पकार सभी संघ का हिस्सा थे और सभी को समान माना जाता था

- यह सभी अलग-अलग जगहों पर घूमकर धम्म का प्रचार किया करते थे

बौद्ध धर्म का विस्तार (तेज़ी से फैलने के कारण)

बौद्ध धर्म का विस्तार उसकी विशेषताओं के कारण हुआ जो निम्नलिखित है

- बौद्ध धर्म बहुत साधारण था ।

- इसमें जाति प्रथा नहीं थी ।

- कोई भी इसे आसानी से अपना सकता था ।

- सबके साथ समान व्यवहार किया जाता था ।

- ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था ।

- वर्ण व्यवस्था पर हमला किया ।

- ब्राह्मणीय नियमो का विरोध किया ।

- महिलाओ को भी संघ में शामिल किया जाने लगा ।

- महिलाओ को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए ।

- बौद्ध धर्म उदार और लोकतांत्रिक था ।

- बौद्ध संघ के नियम ज्यादा कठोर नहीं थे ।

- कठोर तप का विरोध करके मध्यम मार्ग अपनाने की बात ।

भिक्खु और भिक्खुनी के कर्त्तव्य

भिक्खु और भिक्खुनी के लिए नियम या कर्त्तव्य निम्नलिखित थे

- एक नया कम्बल कम से कम छह वर्ष तक प्रयोग करना होता था

- भिक्खु भिक्खुनिया किसी के घर से सिर्फ दो से तीन कटोरे अनाज ही स्वीकार कर सकते थे इससे अधिक करने पर उसे अपना अपराध स्वीकार था

- सभी भिक्खु और भिक्खुनियो को अपना बिस्तर खुद समेटना या समेटवाना होता था और न समेटने पर उसे अपना अपराध स्वीकार करना होता था

बुद्ध के अनुयायी

- बुद्ध के अनुयायियो की बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अनुयायियो ने संघ की स्थापना की |

- बुद्ध के अनुयायी समाज के कई वर्गो से आए जिसमे किसान, दास , शिल्पी , धनवान तथा राजा आदि शामिल थे

- जो लोग संघ में शामिल हुए उनको आरामदायक जीवन छोड़ना पड़ता था और वह केवल दान पर निर्भर रहा करते थे इसलिए इन्हे भिक्खू (पुरुष)और भिक्खुनी (महिला) कहा जाता था|

- बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर ही संघ में महिलाओ को आने की इज़ाजत मिली सबसे पहली संघ में आने वाली महिला महाप्रजापति गोतमी(बुद्ध की उपमाता) थी

- संघ में शामिल हुई महिलाओं को थेरी (निर्वाणप्राप्त कर लिया) कहा जाता था|

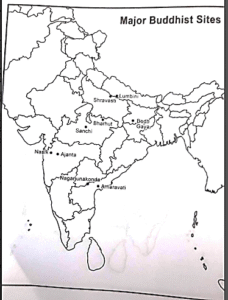

बौद्ध धर्म के चार पवित्र स्थल

- लुंबिनी-जन्मस्थान

- बोधगया-ज्ञान की प्राप्ति/निर्वाण प्राप्ति

- सारनाथ– प्रथम उपदेश / धर्मचक्रप्रवर्तन

- कुशीनगर-मृत्यु/ महापरिनिर्वाण

बौद्ध धर्म के उपासना के प्रतीक

- स्तूप -महापरिनिब्बान का प्रतिक

- चक्र -पहले उपदेश का प्रतीक

- बरगद का वृक्ष -ज्ञान का प्रतीक

नई धार्मिक परम्पराएँ

- महायान :- यह बौद्ध के वह समर्थक थे जो बौद्ध को भगवान मानते है और भगवान के रूप में उनकी पूजा कर किया करते हैं

- हीनयान :- यह बौद्ध के वह समर्थक जो यह मानते हैं कि बौद्ध भी सामान्य लोगों की तरह ही थे केवल उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसीलिए उनके ज्ञान पर विश्वास किया जाना चाहिए यानी वह ज्ञान को बौद्ध से ऊपर रखते हैं

जैन धर्म

महावीर के बाद जैन धर्म बहुत तेज़ी से फैला लेकिन महावीर ने जैन धर्म की शुरुआत नहीं की थी। जैन धर्म में कुल चौबीस तीर्थकर हुए जिनमे

- प्रथम तीर्थंकर (स्थापना) – स्वामी ऋषभदेव (आदिनाथ)

- 23वें तीर्थंकर – पार्श्वनाथ

- 24वें तीर्थंकर – भगवान महावीर

| जैन धर्म में शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता है तीर्थकर का अर्थ होता है वह महापुरुष जो लोगो को जीवन की नदी के पार पहुँचाते है | |

जैन धर्म की शिक्षाएं(मान्यताएँ)

- अहिंसा:-जैन धर्म में अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है| जैन धर्म के अनुसार संसार में उपस्थित हर चीज में जीवन है इनके अनुसार प्रत्येक सजीव एवं निर्जीव चीज में जान होती है इसीलिए मनुष्य को सभी के प्रति अहिंसक रहना चाहिए उसे किसी भी प्रकार के पौधे, कीड़े मकोड़ों, जानवरों या मनुष्य को नहीं मारना चाहिए|

- प्राणवान = जैन धर्म के अनुसार सम्पूर्ण (पूरा) विश्व प्राणवान (जान) है जैन धर्म के अनुसार संसार में उपस्थित हर चीज में जीवन है इनके अनुसार प्रत्येक सजीव एवं निर्जीव चीज में जान होती है

- पुनर्जन्म:-जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र मनुष्य के कर्मों द्वारा चलता है| हम जैसे कर्म करते है हमे उसी प्रकार अगला जन्म मिलता है

- मुक्ति:-मनुष्य के जीवन का उद्देश्य कर्म चक्र से बाहर निकल कर मोक्ष प्राप्त करना होता है इस मोक्ष की प्राप्ति केवल त्याग और तपस्या द्वारा ही की जा सकती है इसीलिए जैन धर्म में त्याग और तपस्या को एक अनिवार्य नियम बनाया गया

जैन धर्म का विस्तार

- बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म के विद्वानों ने भी अपना साहित्य प्राकृत संस्कृत और तमिल जैसी भाषाओं में लिखा ताकि सामान्य जनता इसे आराम से समझ सके एवं अनेको मूर्तियों का निर्माण किया

- जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फ़ैल गया |

- जैन धर्म के नियम कठोर थे , जिसकी वजह से यह धर्म विश्व में तेजी से नहीं फ़ैल सका |

- जैन धर्म सामाजिक बुराइयों को पूर्ण रूप से खत्म नहीं करपाया बल्कि कुछ बुराइयाँ जैन धर्म में भी पाई गई | जैसे जाती, जिसकी वजह से जैन धर्म ज्यादा नहीं फ़ैल सका

जैन धर्म मे साधु और साध्वी के व्रत :-

- अहिंसा – हत्या ना करना.

- सत्य – झूठ ना बोलना.

- अस्तेय – चोरी ना करना.

- अपरिग्रह – धन इकट्ठा ना करना.

- ब्रह्मचर्य – ब्रह्मचर्य का पालन करना.

जैन तथा बोद्ध धर्म का उदय होने के कारण

- चिंतको का उदय = वह लोग जो हर बात पर विचार करते है यानि वह लोग किसी भी बात पर बिना सबूत के यक़ीन नहीं करते ऐसे लोगो को चिंतक कहा जाता है | इस समय में ऐसे ही दो चिंतको गौतम बुद्ध तथा वर्धमान महावीर का जन्म भारत में हुआ |

- असमानता = इस समय जाती,वर्ण तथा लिंग के आधार पर समाज में असमानता थी | इस असमानता को दूर करने के लिए जैन तथा बोद्ध धर्म का उदय हुआ |

- नए प्रशन = लोगो के मन में नए प्रशन आ रहे थे, जैसे मरने के बाद क्या होगा, पुनर्जन्म किस आधार पर होगा आदि | इन प्रशनों का हल देने के लिए जैन तथा बोद्ध धर्म का उदय हुआ |

- यज्ञो की परम्परा = यज्ञ करने का अधिकार ब्राह्मणो ने सिर्फ अपने पास रखा था | जिसकी वजह से ब्राह्मण समाज में सबसे ऊँचे थे|

जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानताएँ

- ब्राह्मणवादी व्यवस्था(वर्ण व्यवस्था ) का विरोध

- मूर्ति पूजा का विरोध

- अहिंसा पर बल

- पवित्रता और सत्यता पर बल

- जातिवाद का विरोध

- जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति

- लोगो को समानताएँ

जैन धर्म और बौद्ध धर्म में असमानताएँ

- जैन धर्म मे कठोर त्याग को प्रधानता दी गयी जबकि बौद्ध धर्म मे मध्यम मार्ग को अपनाया गया

- जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता था जबकि बौद्ध धर्म ईश्वर के मामले में मौन था

- बौद्ध धर्म के नियम सरल थे जबकि जैन धर्म के नियम कठिन थे

- बौद्ध धर्म में केवल जीवित वस्तुओं के प्रति अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है जबकि जैन धर्म में निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित माना जाता है एवं उनके प्रति भी अहिंसा पर जोर दिया जाता है

- बौद्ध धर्म द्वारा कहा गया की मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म करना आवश्यक है जबकि जैन धर्म मानता था कि तप और व्रत द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है

स्तूप

- महापरिनिर्वाण यानी बौद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को रखने के लिए एक जगह बनाई गई जिसे स्तूप कहा गया

- स्तूप का अर्थ होता है टीला इस टीले को बाद में अंड कहा जाने लगा क्योकि इसकी सरचना अंड की तरह होती है

| स्तूपो का निर्माण मुख्य रूप से राजाओं, व्यापारियों, शिल्पकारों आदि द्वारा दिए गए दान से किया जाता था |

स्तूपों की संरचना

- स्तूपों की रचना विशेष रूप से की जाती थी

- सबसे नीचे गोलाकार गुंबद होता है जिसे अंड कहते हैं

- उसके ऊपर एक छज्जा होता है जिसे हर्मिका कहा जाता है

- इसके ऊपर एक सीधी खड़ी संरचना होती है जिसे यष्टि कहते हैं

- सबसे ऊपर एक क्षत्रिय जैसी संरचना होती है जिसे छत्र कहा जाता है

- स्तूप के चारो और वैदिका होती है | जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती हैं

- तोरणद्वार दाखिल होने का दरवाजा होता है जिस पर खूब नक्काशी (चित्र) की जाती थी |

स्तूपों का संरक्षण (बचाव)

सांची का स्तूप

सांची का स्तूप महत्वपूर्ण स्तूप है यह भारत के राज्य मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित सांची नामक गांव में है यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थान है यह स्तूप अपनी सुन्दरता के लिए काफी प्रसिद्ध है। साँची का यह प्राचीन स्तूप महान सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इस स्तूप को तीसरी शताब्दी ई० पू० में बनाया गया था ।

साँची के स्तूप का संरक्षण

- 19वीं सदी के यूरोपियों में साँची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी । क्योकि साँची का स्तूप सुंदर एवं आकर्षक था ।

- फ्रांस के लोगो और अंग्रेजों को स्तूप के बाहर से तोरण द्वार बहुत पसंद आया उन्होंने साँची के पूर्वी तोरणद्वार को अपने संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहाँ बेगम से तोरणद्वार को यूरोप ले जाने की मांग की।

- लेकिन शाहजहाँ बेगम नहीं चाहती थी की साँची के स्तूप का यह तोरणद्वार कहीं और जाए इसलिए शाहजहां बेगम द्वारा इस जगह की रक्षा की गई

- उन्होंने अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को बेहद सावधानीपूर्वक तरीके से बनाई गयी एक प्लास्टर प्रतिकृति ( copy ) दे दी , और वे लोग संतुष्ट हो गए ।

| भोपाल की बेगमों का स्तूप के संरक्षण में बेहद योगदान रहा है , शाहजहाँ बेगम ने साँची के स्तूप को बचाया जबकि सुल्तानजहां बेगम ने स्तूप के रख रखो के लिए धन दिया और संग्राहलय भी बनवाया |

अमरावती का स्तूप

- अमरावती के स्तूप का रखरखाव ना किए जाने के कारण वर्तमान समय में वह खंडहर बन चुका है पुराने समय में लोगों को ऐसा लगा कि स्तूपो के नीचे खजाना है और यह सोचते हुए उन्होंने वहां पर खुदाई शुरू की जिस वजह से यह प्राचीन स्तूप खंडहर बन गए

- अमरावती स्तूप की खोज 1796 में अमरावती क्षेत्र के स्थानीय राजा ने की |

- 1854 में आंध्र प्रदेश के कमिशनर ने अमरावती की यात्रा की तथा वह कई मूर्तियाँ और पत्थर वहाँ से मद्रास ले गए |

- कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसायटी ऑफ़ बंगाल पहुँचे तो कुछ पत्थर लंदन तक पहुंचे | जिसकी वजह से अमरावती स्तूप नष्ट हो गया |

एच.एच.कॉल

- पुरातत्ववेदता एच. एच कॉल उन कुछ लोगो मे से एक थे जो अलग सोचते थे उनका मानना था की संग्रहालयो में प्लास्टर की आकृतियाँ रखी जानी चाहिए जबकि असली आकृतियाँ खोज के स्थान पर ही रखी जानी चाहिए।

- कॉल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नही कर पाए लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को साँची के लिए मान लिया गया ।

| नियतिवाद :-ऐसे लोग जो यह दावा करते हैं कि ब्रह्माण्ड में हर पल जो भी हो रहा है वह पूरी तरह पूर्वनिर्धारित है। |

| भौतिकवाद :- वह लोग जिनका यह विश्वास है कि केवल भौतिक पदार्थ मौजूद है,और कोई आध्यात्मिक दुनिया नहीं है।(ऐसे व्यक्ति जो धन को बहुत अधिक महत्व देता है और बहुत सारी भौतिक चीजों को अपने पास रखना चाहता है) |

पौराणिक हिन्दू धर्म (वैदिक धर्म)

हिन्दू धर्म सबसे प्राचीनतम धर्म में से एक है ।इसमें वैष्णव और शैव परम्परा शामिल है ।

वैष्णव परम्परा

- जो विष्णु भगवान् को मुख्य देवता मानते है ।

- वैष्णववाद में कई अवतारों को महत्त्व दिया जाता है ।

- ऐसा माना जाता है की जब संसार में पाप बढ़ता है तो भगवान् अलग अलग अवतारों में संसार की रक्षा करने आते है ।

- इस परंपरा में दस अवतारों की कल्पना की गयी है

- विष्णु भगवान की मूर्तिपूजा की जाती है ।

शैव परम्परा

- जो शिव भगवान् को मुख्य देवता मानते है ।

- शिव भगवान को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दर्शाया जाता है ।

- शिव भगवान की मूर्तिपूजा की जाती है

मंदिरों का निर्माण

- प्रारम्भ में मंदिर एक चौकोर कमरे की तरह होते थे जिसे गर्भगृह कहा जाता था ।

- इनमे एक दरवाजा होता था जिसमें पूजा करने के लिए अंदर जा सकते थे ।

- मूर्ति की पूजा की जाती थीं ।

- बाद के समय में गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था ।

- मंदिर की दीवारों पर चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे ।

- फिर धीरे धीरे मंदिरों को बनाए जाने वाले तरीके विकसित होते गए अब मंदिरों में विशाल सभास्थल , ऊंची दीवार बनाई जाने लग ।

- प्रारम्भ में कुछ मदिरों को पहाड़ों को काटकर गुफा की तरह बनाया गया था ।