अभिलेख

अभिलेख पत्थर, धातु तथा मिट्टी के बर्तन मे जो खुदी हुई लिखावट होती है। उसको अभिलेख कहते है।

जो लोग अभिलेखों का अध्ययन करते है, उन्हें अभिलेख शास्त्री कहते है ।

- अशोक के अभीलेख की लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी है ।

- अशोक के अभीलेख की भाषा प्राकृत और पाली है ।

ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ :-

1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिन्सेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकला था | ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग शुरू शुरू के अभिलेखों और सिक्को पर किया जाता था |जेम्स प्रिन्सेप को यह बात पता चल गयी की ज्यादातर अभिलेखों और सिक्को पर पियदस्सी व् देवनापिय राजा का नाम लिखा था

(i)देवनापिय= इसका अर्थ होता है, देवो का प्रिय ।

(ii)पियदस्सी= इसका अर्थ देखने में सुंदर यह दोनों नाम अशोक के लिए प्रयोग किए गए है । यह अशोक के अभिलेखों में लिखे मिलते है

- खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया ?

पश्चिमोत्तर से पाए गए अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था |इस क्षेत्र में हिन्दू – यूनानी शासक शासन करते थे और उनके द्वारा बनवाये गए सिक्को से खरोष्ठी लिपि के बारे में जानकारी मिलती है । उनके द्वारा बनवाये गए सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए थे | यूनानी भाषा पढने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया |

- ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा गया ?

ब्राह्मी काफी प्राचीन लिपि है | आज हम लगभग भारत में जितनी भी भाषाएँ पढ़ते हैं उनकी जड़ ब्राह्मी लिपि ही है |18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारत के पंडितों की मदद से बंगाली और देवनागरी लिपि में बहुत सारी पांडुलिपियाँ पढ़ी और अक्षरों को प्राचीन अक्षरों से मेल करने का प्रयास किया | कई दशकों बाद जेम्स प्रिंसप में अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि का 1838 ई . में अर्थ निकाला

- अभिलेखों की साथ्य सीमा :-

- हल्के ढंग से उत्कीर्ण अक्षर : कुछ अभिलेखों में अक्षर हल्के ढंग से उत्तीर्ण किए जाते हैं जिनसे उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल होता है ।

- अभिलेखों का टूट जाना = खुदाई से प्राप्त अभिलेख नष्ट भी हो जाते है जिसकी वजह से पूरी लिखावट नहीं मिल पाती

- कुछ अभिलेखों के अक्षर लुप्त : कुछ अभिलेख नष्ट हो गए हैं और कुछ अभिलेखों के अक्षर लुप्त हो चुके हैं जिनकी वजह से उन्हें पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है ।

- वास्तविक अर्थ समझने में कठिनाई : कुछ अभिलेखों में शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझ पाना पूर्ण रूप से संभव नहीं होता जिसके कारण कठिनाई उत्पन्न होती है ।

- अभिलेखों में दैनिक जीवन के कार्य लिखे हुए नहीं होते हैं : अभिलेखों में केवल राजा महाराजा की और मुख्य बातें लिखी हुई होती है जिनसे हमें दैनिक जीवन में आम लोगों के बारे में दैनिक कामों के बारे में पता नहीं चलता ।

- अभिलेख बनवाने वाले के विचार = अभिलेख कुछ ही लोगो द्वारा लिखे गए जिसकी वजह से अभिलेखों से सिर्फ उन ही लोगो के बारे में पता चलता है । जिन्होंने यह अभिलेख लिखवाए सभी लोगो की जानकारी इन अभिलेखों से नहीं मिलती।

वैदिक काल

- हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई

- यह ग्रामीण सभ्यता थी और इसे आर्यों द्वारा बसाया गया था

- इसका काल 1500 से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है

- इनकी भाषा प्राक संस्कृत थी जो वर्तमान संस्कृत से थोड़ी सी अलग थी

- वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है

- ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व

- उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व

छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तनकारी/महत्वपूर्ण काल :-

- प्रारंभिक भारतीय इतिहास में छठी सदी ई . पू . को एक अहम बदलावकारी काल मानते है ।

- कारण

- आरंभिक राज्यों व नगरों का विकास ,

- लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन

- इसी समय में बौद्ध तथा जैन सहित भिन्न – भिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ । बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से सोलह राज्यों का जिक्र मिलता है ।

- इस काल मे लोहे के हल का प्रयोग हुआ जिससे कठोर जमीन को जोतना आसान हुआ । इस काल में धान के पौधे का रोपण शुरू हुआ । इससे फसलो की उपज बढ़ गई ।

जनपद :- जन – लोग + पद – पैर

- जनपद उस जगह को कहा जाता था जहां पर लोग आकर रहने लगे

- हथियारों और खेती में वृद्धि के कारण जनपदों के आकार में वृद्धि होने लगी और इस तरीके से महाजनपदों का विकास हुआ

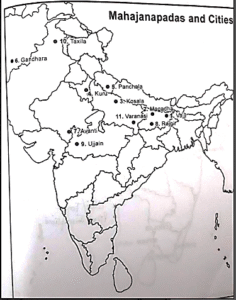

- बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से सोलह राज्यों का जिक्र मिलता है । हालांकि महाजनपदों के नाम की तालिका इन ग्रंथों में एक बराबर नहीं है किन्तु वज्जि , मगध , कोशल , कुरु , पांचाल , गांधार एवं अवन्ति जैसे नाम अकसर मिलते हैं

महाजनपद की विशेषताएं

- राजधानी

- महाजनपदों की एक राजधानी होती थी

- राजधानियों की किलेबंदी की जाती थी यानी सुरक्षा के लिए उन्हें चारों तरफ से दीवार से घिरा जाता था

- राजधानियों का रखरखाव सेना द्वारा किया जाता था

- हर जनपद में सेना तथा नौकरशाह हुआ करते थे

- शासन

- अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन हुआ करता था

- पर कई महाजनपद ऐसे थे जो गण और संघ के नाम से जाने जाते थे यहां पर लोगों का समूह शासन किया करता था

- मुख्य रूप से 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है

- इनमें सबसे मुख्य था मगध

- गण और संघ

- गण – कई सदस्यों के समूह को गण कहा जाता है

- संघ – संगठन या सभा को संघ कहा जाता है

- गौतम बुद्ध और महावीर जैन गण से ही संबंधित थे

- गण में एक से ज्यादा व्यक्ति शासन का कार्य संभालते थे

- यहां पर सभी को सामान अधिकार दिए जाते थे

मगध महाजनपद :-

मगध आधुनिक विहार राज्य में स्थित है । मगध छठी से चौथी शताब्दी ई. पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था । प्रारंभ में राजगृह मगध की राजधानी थी । पहाड़ियों के बीच बसा राजगृह एक किलेबंद शहर था । बाद में 4 वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बताया । ( वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं ) अनेक राजधानियो की किलेबंदी लकड़ी , ईट या पत्थर की ऊँची दीवारे बनाकर की जाती थी ।

मगध के शक्तिशाली बनने के कारण

- प्राकृतिक रूप से सुरक्षित इस जनपद के ईद गिर्द पहाड़िया थी जो प्राकृतिक रूप से इसकी रक्षा करती थी ।

- उपजाऊ भूमि मगध (बिहार, झारखंड तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश) की भूमि बहुत उपजाऊ थी जिसकी वजह से यहाँ पर कृषि का उत्पादन बहुत अधिक होता था

- व्यापारिक मार्ग = मगध के आस – पास मे गंगा और सोन नदिया बहती थी जिससे यातायात आसान होता जिसकी वजह से व्यपार मे वृद्धि थी।

- जंगलों में हाथी मगध के आस – पास के जंगलो से हाथी आसानी से मिल जाते थे, और इन हथियो का इस्तेमाल सैना मे किया जाता था।

- लोहे की खदाने = मगध के पास (आज का झारखंड) लोहे की खदाने मौजूद थी, जिससे लोहा निकालकर अच्छी किस्म के औज़ार व् हथियार बनाए जाते थे।.

- योग्य तथा महत्वकांक्षी शासक जैन और बौद्ध लेखको ने मगध की प्रसिद्धि का कारण विभिन्न शासको तथा उनकी नीतियों को बताया है । जैसे बिंबिसार , आजातशत्रु ओर महापदमनन्द जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वकांक्षी शासक थे

( मौर्य साम्राज्य ) 321-185 BC :-

मौर्य साम्रज्य की स्थापना से पहले मगध पर हर्यंक , नाग तथा नन्द वंश का शासन था नन्द वंश के अंतिम शासक धनाननन्द को हराकर चन्द्रगुप्त मौर्य ने मगध मे मौर्य वंश की स्थापना की मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्र गुप्त मौर्य ने ( 321 ई . पू ) में की थी जो कि पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था ।

चन्द्रगुप्त मौर्य :-

चंद्रगुप्त मौर्य (chandragupta maurya) का जन्म 340 ईसवी पूर्व में पटना के बिहार जिले में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त (,कौटिल्य , चाणक्य ) थे ।

मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत

- साहित्यिक स्रोत : जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ पौराणिक ग्रंथों तथा और भी कई प्रकार के ग्रंथों से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है।

- अर्थशास्त्र इस पुस्तक को चन्द्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य द्वारा लिखा गया था इस पुस्तक मे मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक व्यवस्था के बारे मे लिखा है।

- यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई जानकारियां यूनानी से आए एक यात्री मेगस्थनीज़ ने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे मे लिखा इंडिका नामक पुस्तक के अंदर जो हमे उस समय के प्रशासन की जानकारी देती है।

- विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्राराक्षस इस पुस्तक से हमें मौर्य वंश के संस्थपाक चन्द्रगुप्त मौर्य के बारे में विभिन्न जानकारी मिलती है

- अशोक के स्तमभो : अशोक द्वारा लिखवाए गए स्तंभों से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है

- सिक्के = मौर्य साम्राज्य के सिक्को पर समय तथा राजाओं के नाम मिलते है। जिससे यह पता चलता है की कब और किसने यह सिक्के चलवाए थे।

मौर्य साम्राज्य में प्रशासन :-

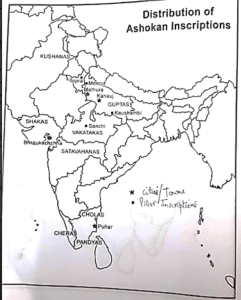

- मौर्य साम्राज्य के पाँच प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे ।

- राजधानी – पाटलिपुत्र और चार प्रांतीय केंद्र –

- तक्षशिला ,

- उज्जयिनी ,

- तोसलि ,

- सुवर्णगिरी

इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखो में किया जाता है । पश्चिम मे पाक से आंध्र प्रदेश , उड़ीसा और उत्तराखण्ड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किर गए थे। तक्षशिला और उज्जयिनी दोनो लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे। सुवर्णगिरी ( सोने का पहाड़ ) कर्नाटक में स्थित थी ऐसा माना जाता है इस साम्राज्य में हर जगह एक समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रही होगी क्योकि अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका दूसरी तरफ उडीसा तटवर्ती क्षेत्र ।

सैना का संचालन:- मेगस्थनजि सैना के संचालन के लिए एक समिति तथा छ: उपसमितियो के बारे मे बताता है। जैसे

(i) एक का काम नौसेना का संचालन और

(ii) दूसरी उपसमिति का काम यातायात तथा खान- पान का संचालन करना था।

(iii) तीसरी का काम पैदल सैनिक

(iv) चौथी का काम अश्वरिहियो की देखरेख करना

(v) पाँचवी का काम रथारोही का संचालन करना

(vi) . छठवी का काम हथियारो का संचालन करना

दूसरी समिति का काम सबसे महत्वपूर्ण माना गया है

दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था । जैसे :-

- उपकरणो को ढोने के लिए बैलगाड़ियो की व्यवस्था करना

- सैनिको के लिए भोजन की व्यवस्था करना ।

- जानवरो के लिए चारे की व्यवस्था करना । तथा सैनिको की देखभाल करने के लिए सेवको और शिल्पकारों की नियुक्ति करना

मौर्य सम्राट (अशोक )

- चंद्रगुप्त के बाद मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रभावशाली राजा अशोक बनकर उभरे

- अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे

- इनके पिता का नाम बिंदुसार था

- अशोक के शासनकाल के दौरान मगध साम्राज्य का विस्तार बढ़ा

- उन्होंने मगध के शासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया

- पर कलिंग का युद्ध का अंतिम युद्ध साबित हुआ क्योंकि इसके बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया

अशोक का धम्म

- अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं था बल्कि यह कुछ सामान्य नियमों का समूह था जिसके अनुसार जीने पर एक व्यक्ति संतुष्ट एवं खुशहाल जीवन जी सकता है

- धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामत नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था

- यह धम्म महामत अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इस धम्म का प्रचार किया करते थे

- और इस धम्म के नियमो के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए लोगो को प्रेरित किया करते थे

धम्म में वर्णित विचार और नियम

- अपने से बड़ों का सम्मान करना

- दास और सेवकों के प्रति दयावान होना

- अहिंसा

- सभी धर्मों का सम्मान करना

- विद्वानों और ब्राह्मणों का सम्मान करना

- अपने से छोटों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना

- पाप रहित जीवन व्यतीत करना

- दान करना

अशोक ने धम्म – प्रचार के लिए क्या किया था ?

- अशोक ने धम्म – प्रचार के लिए एक विशेष अधिकारी वर्ग नियुक्त किया जिसे धम्म महामात्य कहा जाता था । उसने तेरहवें शिलालेख लिखा है कि मैंने सभी धार्मिक मतों के लिये धम्म महामात्य नियुक्त किए हैं । वे सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों की देखभाल करेंगे । वह अधिकारी अलग – अलग जगहों पर आते – जाते रहते थे । उनको प्रचार कार्य के लिए वेतन दिया जाता था । उनका काम स्वामी , दास , धनी , गरीब , वृद्ध , युवाओं की सांसारिक और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना था

मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण

- कमजोर उत्तराधिकारी

- विदेशी आक्रमणों का सामना ना कर पाना

- उत्तराधिकार के लिए लड़ाई

- ब्राह्मणों का विरोध

- शांतिप्रिय नीति

- राजकीय धन का सेना की बजाय अन्य कार्यों में खर्च किया जाना

क्या मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण था

19 वी शताब्दी मे जब इतिहासकारो में जब भारत के प्रारंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का मुख्य काल माना गया । इसके मुख्य कारण थे

- अदभुत कला का साक्ष्य

- मूर्तियाँ ( सम्राज्य की पहचान )

- अभिलेख ( दूसरो से अलग )

- अशोक एक महान शासक था

- इसके बावजूद मौर्य सम्राज्य 150 वर्ष तक ही चल पाया ।

सिक्को का विकास

- आहत सिवको की शुरुआत मौर्य वंश द्धारा की गई।

- शासको की प्रतिमा(चित्र) तथा नाम के साथ आहत सिक्के सबसे पहले इंडो ग्रीक द्धारा शुरू किये गए।

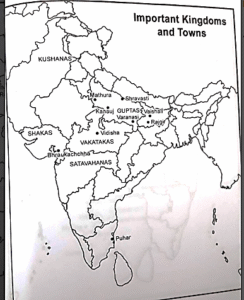

- सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासको ने जारी किए।

- पंजाब तथा हरियाणा के योधेय शासको ने अपने छेत्रो मे तांबे के सिक्के जारी करे। जिससे पता चलता है कि इन लोगों की व्यापार मे रुचि थी।

- सोने के सबसे अच्छी किस्म के सिक्के गुप्त शासको द्धारा जारी किये गए। इसलिए गुप्त साम्राज्य को स्वर्णिम युग (सोने का युग) कहा जाता है। इनके बाद सोने के अच्छी किस्म के सिक्के नही मिलते है।

आहत सिक्के:-

आहत सिक्के धातु के टुकङे पर चिन्ह विशेष ठप्पा मारकर (पीटकर) बनाए जाते थे। आहत

सिक्कों पर चिन्हों के अवशेष भी मिलते हैं जैसे – मछली, पेङ, मोर, यज्ञ वेदी, हाथी, शंख, बैल, ज्यामीतीय चित्र (वृत्त, चतुर्भुज, त्रिकोण), खरगोश।

दक्षिणी भारत में शासन

- भारत के दक्षिणी क्षेत्र में सरदारों का उदय हुआ

- मुख्य रूप से तीन क्षेत्र थे चोल चेर और पांड्य

- उस समय यह राज्य काफी समृद्ध हुआ करते थे

- जानकारी के स्त्रोत

- इन राज्यों के बारे में जानकारी प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों से मिलती है

- इन ग्रंथों में सरदार के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है

- सरदार

- सरदार एक प्रकार का शासक था जो राजा तो नहीं था पर राज्य पर अधिकार रखता था

- सरदार का पद वंशानुगत भी हो सकता था और चुनाव के आधार पर भी सरदार को चुना जा सकता था

- सरदार के समर्थक उसके परिवार के लोग हुआ करते थे

- कार्य

- सेना का नेतृत्व सरदार द्वारा किया जाता था

- सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ सरदार द्वारा आयोजित करवाए जाते थे

- साथ ही साथ झगड़ा विवाद आदि सरदार द्वारा सुझाए जाते थे

- राज्य की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं पर सरकार की नजर रहती थी

- वह पूर्ण रूप से राजा तो नहीं होता था पर राजा के लगभग सभी कार्य किया करता था

- कर व्यवस्था

- किसी पर भी सरदार द्वारा स्थाई रूप से कर नहीं लगाया जाता था

- सरदार की आय लोगों द्वारा दी गई भेंट के द्वारा होती थी

- इस आय को सरदार अपने समर्थकों में बांट दिया करता था

दैविक राजा

प्राचीन भारत में बहुत से शासक अपनी तुलना देवताओ से किया करते थे इसके लिए वे विभिन्न तरीके अपनाया करते था

जैसे

- राजा मंदिरों में भगवान के बराबर में अपनी विशाल मूर्तियां लगवाते थे हमे मथुरा व् अफ़ग़ानिस्तान से कुषाण राजा की विशाल मूर्तियां प्राप्त हुई हैं

- अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे कुषाण राजोआ ने ये परम्परा शायद चीन के शासको से ली थी चीन के शासक अपने नाम के आगे स्वर्गपुत्र लगाया करते थे

- प्रयागराज से एक प्रशस्ति पर हरिषेण द्वारा समुद्रगुप्त की तुलना देवताओ से की गयी है

- प्रजा में प्रचलित सिक्कों के एक तरफ राजा की छवि तथा दूसरी तरफ देवता की छवि हुआ करती थी

इन सब तरीकों से राजा खुद को देवता के समान दिखाकर प्रजा के बीच अपनी छवि को देवता समान बनाते थे

जनता के बीच राजा की छवी कैसी थी ?

- इसके साक्ष्य ज्यादा नहीं प्राप्त है ।

- जातक कथाओं से इतिहासकारों ने पता लगाने का प्रयास किया ।

- ये कहानियाँ मौखिक थी। फिर बाद में इन्हें पालि भाषा में लिखा गया ।

- गंदतिन्दु जातक कहानी → प्रजा के दुख के बारे में बताया गया ।

- . उपज को बढ़ाने के तरीके

1.लोहे का फाल – गंगा और कावेरी नदी के आस- पास के छेत्रो मे खेतो की जुताई लोहे के हल के द्धारा की जाने लगी जिससे उत्पादन बड़ा।

2.कुदाल का प्रयोग – पर्वतीय छेत्रों तथा जिन छेत्रों मे लोहा उपलब्ध नही था, वहाँ कृषि के लिए कुदाल का प्रयोग किया जाता था।

3.सिंचाई – जिन छेत्रों मे वर्षा कम होती थी, उन छेत्रों मे कुओ, तालाबों तथा नेहरो के पानी द्धारा सिंचाई करके कृषि की जाती थी

- कृषि भूमि में वृद्धि- लोहे के उपयोग से जंगल साफ़ करना आसान हुआ जिससे कृषि भूमि में वृध्दि हुए और उत्पादन बढ़ा

भूमिदान

भूमि को दान मे देना भूमिदान कहलता है, यह दान राजाओं द्धारा मंदिरो(ब्रह्मण) को दिए गए। लेकिन सिर्फ एक

रानी ने भूमिदान दिया जिसका नाम पृभावती गुप्त था। इसकी जानकारी अभिलेख से मिलती है।

कारण :- (1) कुछ इतिहासकरो का मानना है, कृषि के विस्तार के लिए तथा कुछ का मानना है, की राजा कमज़ोर हो रहा था।

(2) जिसको भूमि दान दी जाती उस भूमि तथा उस भूमि के लोगों पर उसका अधिकार होता केवल- पशुपालक, संग्रहक, शिकारी तथा मछुआरों को छोड़कर।